Premessa: in questa recensione sarò estremamente di parte.

Ci sono momenti nella vita in cui si viene folgorati a livello artistico e sportivo; a me è capitato in tre occasioni: vedere giocare il vero Ronaldo (Il Fenomeno per intenderci, visto a Milano sponda nerazzurra), ammirare gli scatti di Marco Pantani e ascoltare la canzone Painkiller dei Judas Priest.

1990. Reduci dal controverso Turbo e dal parziale ritorno in carreggiata di Ram it down, i Priest incisero l’album che fece capire al mondo (se mai ce ne fosse bisogno) di essere la band capace di condividere con gli Iron Maiden lo scettro dell’heavy metal.

Introdotto da un terremotante assolo di batteria del neo entrato Scott Travis, l’album si apre con l’acuminato riff di chitarra della titletrack e prosegue maestosamente, travolgendo tutto e tutti con i duelli ritmici all’arma bianca di Tipton e Downing e gli acuti dell’inarrivabile “Metal God” Rob Halford. Ritengo la stessa Painkiller la miglior canzone heavy metal della storia, dato che contiene tutti i clichè del genere, portati a un livello sovrumano. Un po’ come se il Dream Team di basket visto a Barcellona ‘92 giocasse a pallacanestro nel vostro salotto. Leggere attentamente le controindicazioni: questo inno generazionale può portare a headbanging forsennato.

La batteria introduce anche Hell Patrol, durante la quale i ritmi si fanno leggermente meno violenti, ma non meno pesanti; la straordinaria capacità di modulare la voce di Halford funge da fil rouge del brano e narra dei raid aerei statunitensi durante la Prima Guerra del Golfo.

Neanche un attimo di relax che il falsetto mefistofelico del Metal God ci investe in pieno:

“Twisting the strangle grip, won’t give no mercy. Feeling those tendons rip torn up and mean”.

Poi il metallo di All guns blazing cola a fiotti dagli axemen Glenn Tipton e KK Downing e ci conduce al solenne ritornello.

Questo disco sembra un best of, tanto che anche i pezzi successivi farebbero la fortuna del 99,99% delle band.

Il riff di Leather Rebel, per esempio, amalgamato con la mitragliata di basso del fido scudiero Ian Hill, o la tellurica fucilata di acciaio di Metal Meltdown? L’acuto finale di Between the Hammer and the Anvil o i sei minuti di magniloquenza della conclusiva One Shot and Glory?

Venghino siore e siori, ce n’è per tutti…

Voglio selezionare altre due perle, che mi hanno sempre accompagnato nei miei ascolti:

- Night Crawler: quasi sempre riproposta dal vivo, risuona malinconica e tremendamente ammaliante, con il suo arpeggio malvagio e luciferino. Il doppio pedale quasi costante conferma l’azzeccato innesto di Travis e ci porta a un traboccante assolo di chitarra che, per pathos e melodia, fa rizzare la pelle sulle braccia. Come se non bastasse, l’intermezzo parlato contribuisce a rendere il brano angosciante, prima che l’esplosione strumentale e Halford ci riportino di nuovo al ritornello. Teatrale.

- A Touch of Evil: marcia solenne ed epica, che sancisce il rito metallico decantato dal Metal God. Halford ci narra della paura del maligno e recita lo spartito da consumato intrattenitore di folle adoranti.

In conclusione, straordinaria prova di tutti i musicisti, mai così ispirati. Perfetta la produzione, che esalta gli strumenti e li forgia in una colata lavica di acciaio fuso.

Come un doppio passo di Ronaldo, come un attacco di Pantani sul Galibier, come Painkiller dei Judas Priest.

“One shot at glory, driving hard and seeing red.

Destiny calls me, one night of fire, one shot at glory”.

🤘Album: Painkiller

🤘Gruppo: Judas Priest

🤘Genere: Heavy Metal

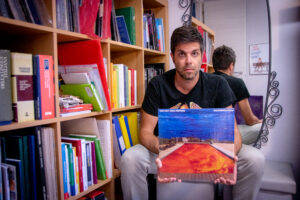

🤘1990, Prima stampa USA

🤘Voto: 110/110 e lode, con bacio accademico