I sintetizzatori stanno all’heavy metal come la dieta sta alle vacanze natalizie. Posso perciò immaginare i brividi lungo la schiena di ogni metallaro che, nel 1986, periodo di espansione delle chitarre sintetizzate anche nella musica pesante, si apprestava a scartare l’ultima fatica discografica degli Iron Maiden.

Prima di scoprire se il suo dubbio, alimentato con l’azzardo dell’album Turbo dei cugini Judas Priest, si sarebbe tramutato o meno in imprecazioni e grida al tradimento, il nostro metallaro vede con piacere la clamorosa copertina, ad opera del sempiterno Derek Riggs: un Eddie in versione androide vaga dentro una città futuristica, costellata di riferimenti a canzoni, album e aneddoti della band stessa.

I dubbi del nostro metallaro si sciolgono in un “Fiuuu!” di sollievo già dalla opener Caught somewhere in time, che dopo una breve intro ci trascina in un maiden sound sì più moderno (i synth sono presenti, ancorché non abusati e sapientemente amalgamati), ma dal consueto e affidabile trademark: gli elementi distintivi (cavalcata di basso, assolo pauroso di Smith e Murray e un Dickinson sugli scudi) sono sempre i soliti.

Wasted years è forse uno dei pezzi più conosciuti e allo stesso tempo riusciti della sterminata discografia maideniana: primo singolo estratto dall’album, presenta un architrave strumentale a opera di Adrian Smith, vera e propria star compositiva dell’intero album, e celebra in un testo struggente e malinconico la vita della band in tour; pezzo clamorosamente elegante e dal ritornello che si stampa in testa. Ora il nostro amico cuoio e borchie, oltre a tranquillizzarsi, ha già stappato una media doppio malto.

Voglio soffermarmi, aldilà dei singoli pezzi, su altri due highlights.

Il primo, Stranger in a strange land, a un certo punto recita:

“Stranger in a strange land, land of ice and snow – Trapped inside this prison, lost and far from home”.

La canzone narra di fatti realmente accaduti, quelli di una spedizione scientifica persasi tra i ghiacci del Polo, con pochi superstiti che torneranno a casa. Sul lato strumentale, i Maiden giocano sulla contrapposizione ritmo lento/uso maggiore dei synth, suonando la volontà di andare oltre i canoni tipici del genere.

Il nostro amico dai lunghi capelli ora sta sorseggiando la seconda media quando si imbatte nel pezzo forse più epico composto dalla band albionica: Alexander the great. Mai eseguita dal vivo dalla band (edit.: ascoltata a Milano lo scorso luglio!), in otto minuti e mezzo condensa un orgasmico pathos, metallico e raffinato allo stesso tempo. Bruce Dickinson fa vedere di essere laureato in storia e sciorina le gesta di Alessandro Magno, condottiero macedone che non perse mai una battaglia. L’incedere marziale e il cantato epico trasportano l’ascoltatore in un caleidoscopio di intarsi strumentali tipici della band, aperti da un riffing evocativo e incalzante e scossi da un ritornello pazzesco (“Alexander the Great, became a legend amongst mortal men”).

Sembra di stare in battaglia assieme ad Alessandro Magno.

Con ancora in corpo un soffio di lucidità, il nostro amico metallaro avrà sicuramente brindato all’ennesimo capolavoro della più grande heavy metal band che sia mai esistita.

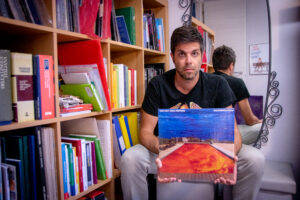

🤘Album: Somewhere in Time

🤘Gruppo: Iron Maiden

🤘Genere: Heavy metal

🤘1986, Prima stampa Ita

🤘Voto: 95/100